一、沁芳居的清晨,与画像里的杜丽娘民国十七年的秋,苏州城总裹着一层薄雾。

观前街旁的 “沁芳居” 茶馆,

寅时末就亮起了灯 —— 煤炉在灶台里 “噼啪” 烧着,铜壶底结着层黑垢,

咕嘟咕嘟吐着白汽,把空气染得又暖又潮。林阿翠蹲在灶台边擦茶碗,

粗瓷碗沿磕出了小豁口,她用麻布蘸着草木灰,一圈圈蹭着碗里的茶渍,手指泡得发肿,

指根处还凝着层薄茧 —— 那是三年前刚到茶馆时,端热铜壶烫出来的,

后来常年擦碗、拧湿帕子,茧子就再也没褪去过。墙上挂着幅泛黄的昆曲画像,

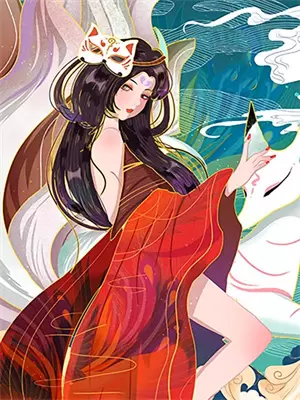

是前掌柜留下的。画里的杜丽娘穿水绿罗裙,水袖搭在膝头,眉眼弯着,

却藏着点说不出的愁。阿翠擦完一摞碗,总忍不住抬头望 —— 望那罗裙的软褶,

望那鬓边插的珠花,望那双手,纤细白净,肯定从没碰过滚烫的铜壶,也没蹭过粗糙的麻布。

“阿翠!续水!” 堂屋里传来客人的喊声。阿翠赶紧直起身,端起铜壶小跑过去。

客人是个穿短打的脚夫,碗里的碧螺春只剩个底,她倾着壶,热水贴着碗沿流进去,

没溅出半滴。脚夫咂咂嘴:“你这手,比城里酒楼的伙计还稳。” 阿翠笑了笑,

没说话 —— 这双手,是王掌柜教出来的。王掌柜坐在柜台后拨算盘,

青布马褂的领口磨得发亮,圆框老花镜滑到鼻尖上,他也不扶,只眯着眼瞅账本。

见阿翠又往画像那边瞟,他 “啪” 地放下算盘,叹口气:“阿翠,戏里的人是戏里的命。

杜丽娘是官宦小姐,你是沁芳居的伙计,咱得守着自己的日子过。”阿翠低头绞着围裙角,

小声嘟囔:“可我也想穿次那样的衣裳…… 就一次。” 她想起去年冬天,

母亲从乡下寄来的信,信纸皱巴巴的,字写得歪歪扭扭:“阿翠,村口的老槐树落光了叶子,

夜里冷得睡不着,棉袄破了个大洞,絮的棉花都成团了……” 那时候她就想,

要是能攒够钱,给母亲买件新棉袄,再给自己扯块布做件像样的短衫,该多好。

可沁芳居管吃管住,一个月工钱只有五百文,除去给母亲寄的三百文,

剩下的只够买些针线和冻疮膏。“吱呀” 一声,茶馆的木门被推开,

风裹着点桂花香飘进来。苏先生掀着长衫下摆走进来,衫子洗得发白,

袖口沾着块墨渍 —— 是前几日帮隔壁纸店抄账本时蹭的。他往靠窗的桌子一坐,

嗓门有点哑:“王掌柜,赊碗碧螺春,月底准还。”王掌柜没抬头,

只指了指灶边的铜壶:“自己倒,阿翠忙着呢。”阿翠却已经端着茶走过去了。

茶碗是粗瓷的,边缘有点缺角,她轻轻放在苏先生面前,刚要转身,

苏先生忽然抓住她的手腕 —— 他的手指又瘦又凉,指节泛着青。“姑娘,

” 苏先生盯着她的脸,眼神有点发直,“你…… 你跟从前张家的大小姐,是不是有点像?

”阿翠愣了,抽回手,手腕上留下道浅红的印子。“张家大小姐?我不认识。

” 她低头看着自己的蓝布短衫,袖口磨出了毛边,跟 “大小姐” 这三个字,

隔着十万八千里。苏先生却没放过这个话题,他喝了口茶,

咂咂嘴:“张家从前是苏州的望族,住护龙街的青砖大院,家里有好几箱的绫罗绸缎。

可惜啊,去年大小姐得了肺痨,没了,张家老爷又赌输了家产,现在只剩个破院子了。

” 他说着,从怀里摸出个烟盒包,掏出根烟卷,却没火,又塞了回去。阿翠没再听,

转身去擦其他桌子。可 “张家大小姐” 这五个字,却像颗小石子,掉进了她心里,

漾开一圈圈的涟漪。她想起刚才苏先生的眼神,难不成,自己真的像那位小姐?

像一个穿绫罗绸缎、住青砖大院的小姐?那天傍晚,阿翠收工后,特意绕到护龙街。

街尾果然有座破落的青砖院,朱红大门掉了漆,门环上锈迹斑斑,院墙里长着半人高的杂草,

风一吹,“沙沙” 响,像在叹气。她站在门口看了会儿,心里有点发空,

又赶紧转身往回走 —— 再好看的院子,也跟自己没关系。二、两块大洋,

与一个冒险的约定三日后的午后,天有点阴,茶馆里客人不多。阿翠正趴在柜台上补袜子,

针脚歪歪扭扭的,是前几日给母亲缝棉袄时剩下的布。苏先生忽然掀帘进来,

这次没往桌边坐,反而径直走到柜台前,拉着阿翠的胳膊,往后院走。后院有棵老桂花树,

花瓣落了一地,踩上去软软的。苏先生从怀里摸出张泛黄的照片,递到阿翠手里。

照片是黑白的,边角卷了边,上面的少女穿着水绿色旗袍,梳着元宝髻,

眉眼弯弯的 —— 阿翠盯着照片,心跳突然快了起来,那少女的眼睛、鼻子,

甚至嘴角的弧度,都跟自己有七分像!“这就是张家大小姐,张婉卿。

” 苏先生的声音压得很低,“段司令下周要办五十大寿,你知道吧?

就是那个刚驻扎在苏州的段司令,要请十位‘名门闺秀’去公馆陪客,撑撑场面。

张家虽然败了,但名声还在,他们本来想请张家的人,可张家就剩个老爷,还在外地躲债。

我跟办寿宴的人熟,说能找个‘张家小姐’,他们答应了,给两块大洋的酬劳。

”“两块大洋?” 阿翠手里的照片差点掉在地上。她长这么大,

只见过一次大洋 —— 去年王掌柜给母亲寄钱,让她去钱庄换,那大洋沉甸甸的,

上面印着袁世凯的头像,冰凉凉的,能映出人影。两块大洋,够给母亲买件新棉袄,

再买双棉鞋,还能省下点给自己扯块布,做件新短衫!苏先生像是看穿了她的心思,

从口袋里摸出一块大洋,放在阿翠手心。大洋的温度比手心低,压得她手指有点酸。

“这是定金,寿宴结束后,再给一块。” 苏先生拍了拍她的手背,“你只要去了,

穿张家的旧衣裳,站在那儿陪笑就行,不用说话,没人会细查的。

段司令的客人大多是外地人,谁认识张家小姐?”阿翠捏着大洋,指腹蹭着上面的纹路,

心里像有两个小人在打架。一个说:“去啊!两块大洋呢,能让母亲过个暖和的冬天!

” 另一个说:“不行,你是冒牌的,要是露馅了,多丢人啊!

”“可…… 可我要是露馅了,怎么办?” 阿翠的声音有点抖。

苏先生拍胸脯保证:“放心!我跟你一起去,有我在,准没事。你就记住,别人问你啥,

你就说‘记不清了’,去年生了场病,记性不好。” 他顿了顿,又补充道,“再说,

段司令要的是‘名门闺秀’的名头,不是真的要认识张婉卿,没人会跟你较真。

”阿翠低头看着手里的大洋,想起母亲信里写的 “夜里冷得睡不着”,

想起自己补了又补的袜子,想起护龙街那座破院子里的旗袍。她深吸一口气,

把大洋攥紧:“好,我去。”那天晚上,阿翠干活时总走神。给客人续水,

差点把热水洒在客人手上;擦桌子,把抹布掉在地上;连王掌柜叫她,她都没听见。

王掌柜捡抹布时,抬头看了她一眼,叹道:“阿翠,你这两天魂不守舍的,是不是有啥心事?

跟我说说,别憋在心里。”阿翠攥着衣角,没敢说。她怕王掌柜骂她,

怕王掌柜说她 “痴心妄想”。“没事,掌柜的,就是有点累。” 她低下头,继续擦桌子。

王掌柜没再问,只是从柜台里拿出个油纸包,递给她:“这里面是块桂花糕,下午买的,

你吃了吧。” 阿翠接过油纸包,里面的桂花糕还带着点温度,甜香扑鼻。她咬了一口,

却没尝出甜味 —— 心里又慌又期待,像揣了只兔子。临睡前,

阿翠把那块大洋放在枕头底下。夜里翻身,大洋硌着后脑勺,她却没觉得疼,反而觉得踏实。

她梦见自己穿着照片里的水绿色旗袍,站在一个很大的院子里,院子里挂着红绸,

很多人朝她笑,母亲也在里面,穿着新棉袄,朝她挥手……三、水绿色旗袍,

与一场笨拙的模仿寿宴前一天,苏先生带阿翠去张家旧宅。还是护龙街那座破院子,

苏先生从怀里摸出把铜钥匙,插进锁孔,“咔嗒” 一声,门开了,一股霉味扑面而来。

院子里的杂草比上次阿翠看见时更高了,墙角的青苔爬满了砖缝,廊下的鸟笼空着,

笼门掉在地上,生了锈。苏先生领着她往西厢房走,房门虚掩着,一推就开,

里面堆着不少旧家具,蒙着厚厚的灰尘。“婉卿的衣裳都在这儿。

” 苏先生指着一个樟木箱,箱子上的铜锁锈了,他用石头砸了两下,才打开。

里面果然堆着不少衣裳,大多是旗袍,有粉色的、白色的、天蓝色的,

料子都是阿翠没见过的,摸上去软软的、滑滑的,不像自己的蓝布衫,硬邦邦的。

苏先生翻了半天,找出一件水绿色的杭绸旗袍:“这件最合身,婉卿穿的时候,

跟你现在的年纪差不多。” 旗袍的领口绣着暗纹荷花,针脚细密,是手工绣的,

腰身处有点紧,下摆垂到脚踝,边缘缀着圈细细的白边。“还有这个。

” 苏先生又从箱子里拿出一对珍珠耳坠,珍珠虽小,却很亮,还有一块翡翠玉佩,

玉佩上雕着条鲤鱼,鱼眼睛是用红玛瑙嵌的,只是玉佩边缘有一道细裂纹。“来,穿上试试。

” 苏先生把旗袍递到阿翠手里。阿翠拿着旗袍,手指有点抖,小心翼翼地套进去。

旗袍的料子很滑,贴在身上,凉丝丝的,腰身处确实有点紧,

苏先生帮她扯后背的松紧带:“吸气,再紧点,大家闺秀都要束腰,显得文雅。

” 阿翠憋得脸红,吸气时,胸口有点发闷,却没敢说 —— 她看着镜子里的自己,

头发还是双丫髻,穿着水绿色旗袍,有点不伦不类,却又奇异地好看。“得梳个元宝髻。

” 苏先生找来一把木梳,给阿翠梳头发。木梳有点钝,扯得阿翠头皮疼,她却没吭声。

元宝髻梳好后,苏先生把珍珠耳坠给她戴上,银钩戳到耳垂,阿翠疼得皱了皱眉,

眼泪差点掉下来,却还是忍着 —— 她看着镜子里的人,耳垂上的珍珠闪着光,

脖子上的翡翠玉佩垂着,真的像个大小姐了,像照片里的张婉卿。“现在教你礼仪。

” 苏先生把一张凳子搬到屋子中间,当作 “段司令”,又拿了个粗瓷碗当 “茶杯”,

“走路要慢,一步迈半脚,别像在茶馆里那样跑;递茶要用双手,

手指别碰到杯沿;见了段司令,要屈膝请安,说‘司令福寿安康’,声音要轻,别太大声。

”阿翠跟着学。走路时,她总忍不住走快,苏先生就用筷子敲她的手背:“慢着点!

大家闺秀哪有你这样的?” 递 “茶杯” 时,她的手指不小心碰到了碗沿,

自己扇了自己一下:“记住了,不能碰。” 屈膝请安时,她差点摔在地上,

苏先生扶着她:“膝盖弯一点就行,不用蹲那么深。”练到天黑,阿翠的腿都酸了,

嘴角因为一直 “微笑”,也有点僵。苏先生把旗袍、耳坠、玉佩包好,

递给她:“明天傍晚我来接你,记住,少说话,多微笑,别给我惹麻烦。