一、初见永定寺的杏花又开了。青灰色的殿宇被泼泼洒洒的粉白笼罩,风过时,

花瓣簌簌坠落,像场温柔的雪。玄衣少年站在藏经阁后墙下,

指尖无意识摩挲着腰间玉佩——那是块暖白色的羊脂玉,雕着繁复的云纹,

是太子仪仗里最不起眼的一件饰物。他本该在偏殿陪父皇礼佛,

却被一阵断续的环佩声引到了这里。转过墙角时,风正好掀起最后一重花帘。

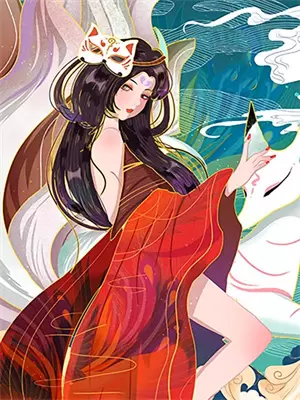

红衣少女在杏树下起舞。不是大家闺秀那般规规矩矩的舞步,

也不是勾栏瓦舍里取悦看客的艳姿。她的足尖点在青石板上,像蝶翼掠过水面,红裙旋起时,

竟比漫天杏花还要烈,裙摆扫过落英,卷起一地粉白,又在转身时散开,恍若燃尽的星火。

最动人的是她的眼睛。不似寻常闺阁女子的羞怯或矜持,那双眸子亮得惊人,

像盛着春日的光,跳得尽兴时,眼尾微微上挑,带着点不自知的张扬。

鬓边斜插着支赤金点翠的珠钗,随着动作轻轻晃动,流苏扫过脸颊,留下转瞬即逝的影子。

萧彻站在原地,忘了呼吸。他见过无数美人。宫里的贵妃、大臣的千金、邻国送来的公主,

个个都有倾城色,可没有一个像眼前这人——她像团活火,带着灼人的温度,

猝不及防地撞进他心里,烧得他五脏六腑都泛起奇异的麻痒。一曲终了,

少女抬手拭额角的薄汗,动作随性得像在自家庭院。她转身时瞥见墙后的玄衣,

明显愣了一下,随即规规矩矩地敛衽行礼,脸上的鲜活瞬间褪去,换上符合身份的端庄。

“小女子失礼了。”声音清清脆脆,像玉珠落盘。萧彻喉结动了动,竟没说出话。

等他回过神,少女已经沿着回廊走远了,红色的身影被殿宇切割成细碎的片段,

最终消失在拐角。地上留着支珠钗,是方才她转身时不慎掉落的,赤金的钗头弯成月牙形,

嵌着颗圆润的珍珠,在落花中闪着微光。萧彻弯腰拾起,指尖触到冰凉的金属,

还带着点若有似无的体温。“殿下?”随侍的太监悄声走近,“该起驾了。”他握紧珠钗,

那点凉意透过指尖渗进血脉。“知道了。”回宫的马车上,萧彻反复看着那支珠钗。

珍珠被摩挲得温热,钗身上刻着个极小的“苏”字。“去查,”他对暗卫首领低语,

“今日在永定寺杏花树下跳舞的红衣女子。”暗卫领命退下时,萧彻掀起车帘一角,

望向永定寺的方向。那里的杏花该还在落吧,像场下不完的雪。他不知道,这场雪,

会下进他往后漫长的岁月里。二、珠钗三日后,暗卫呈上卷宗。苏婉凝,

镇国将军苏靖之独女,年十五,及笄礼定在三月初三——正是他遇见她的那天。生母早逝,

苏将军未再续弦,府中只有一位养在乡下的庶母,几乎不参与京中社交。

“苏靖之……”萧彻指尖敲着案几,这个名字很熟悉,可惜了……卷宗里写着,

苏将军与二皇子萧景走得近。萧彻捏紧了那支珠钗,珍珠硌得掌心发疼。

二皇子是他最大的竞争对手。母妃出身名门,朝中根基深厚,而他这个太子,

不过是因为占了“嫡长”的名分,才在病弱的父皇跟前勉强立足。“若是……”他低声自语。

罢了,没有若是窗外的梧桐叶被风吹得沙沙响,像极了那日杏花树下的声音。

他把珠钗放进紫檀木的小盒子里,锁进了书房最深的抽屉。从那天起,萧彻开始留意苏婉凝。

他派暗卫盯着苏府,却不是为了查苏靖之的把柄,而是想知道她今日读了什么书,

明日去了哪里。暗卫的回报总是干巴巴的:“苏小姐今日在府中练字。

”“苏小姐随管家去了慈幼局,捐了五十两银子。”听到“慈幼局”三个字时,

萧彻愣了一下。京中灾情刚过,流民涌入,慈幼局里满是孤儿,许多勋贵人家避之不及,

她却亲自去了。“她……说了什么?”“据闻苏小姐问了孩子们的饮食,

还亲手给最小的孩子喂了粥。”萧彻想起她跳舞时张扬的眼睛,忽然觉得,

那眼底或许不止有光,还有暖意。后来,他托人弄到了几卷苏婉凝的诗稿。

不是那些闺阁女子常写的风花雪月,反而有不少是写边关的——“大漠沙如雪,

燕山月似钩”,笔力竟有几分男子的豪迈。其中一首《杏花辞》,

字迹娟秀却不柔弱:“粉白不抵红,纵身赴东风。零落非无意,化作春泥浓。

”他反复读着最后两句,像是能看见那个红衣少女站在杏花树下,明知花期短暂,

仍要尽兴绽放的模样。那年秋天,父皇的病越发重了。朝臣们开始私下议论储君之位,

二皇子的势头越来越盛。太傅忧心忡忡地进言:“太子殿下,当早做打算。

户部尚书手握财权,可作联姻之选。”户部尚书的嫡长女,柳卿浅,才貌双全,性情温婉,

是京中人人称羡的贵女。萧彻望着窗外飘落的梧桐叶,沉默了很久。“准了。”他说。

大婚那日,红绸铺满了东宫,鼓乐声震耳欲聋。萧彻穿着繁复的太子礼服,

站在殿前迎接新娘。人群里有无数张笑脸,说着“恭喜殿下”“天作之合”,

他却觉得那些声音都隔着层纱。直到眼角的余光瞥见观礼人群的角落。苏婉凝站在那里,

穿着一身素雅的湖蓝色衣裙,鬓边只簪了支白玉簪。她的目光落在他身上,

平静得像一潭深水,没有羡慕,也没有怨怼,只是远远地看着,像在看一场与自己无关的戏。

萧彻的心猛地一沉。他忽然想起暗卫的另一个回报:苏家与云家早有婚约,

苏婉凝本应在及笄后嫁给云家二郎云峥。只是云二郎半年前丧母,

以“为先妣守孝三年”为由,将婚事一拖再拖。原来,她的婚约是这般光景。拜堂时,

萧彻看着身边的柳卿浅,她的凤冠霞帔很沉,笑容温婉得体。他知道,这是场完美的联姻,

户部尚书在朝堂上公然支持他,二皇子的气焰收敛了不少。可他脑子里,

全是杏花树下的红衣,和人群中那抹湖蓝。三、抉择父皇在那年冬天去了。葬礼上,

二皇子萧景哭得比谁都伤心,转身却在灵堂外与心腹密谋。萧彻按兵不动,

直到萧景带着家兵闯入宫门,他才亮出早已布好的伏兵。血染宫阶时,他站在承天门上,

望着底下厮杀的人影,手里攥着那支珠钗。三天后,叛乱平定,萧景被废为庶人,圈禁终身。

萧彻登基,改元“永平”。新帝登基,百废待兴。萧彻每日处理奏折到深夜,

朝堂上的暗流从未停歇。他成了这天下最尊贵的人,却常常在深夜独坐时,

想起永定寺的杏花。那天,暗卫跪在地上,声音带着颤抖:“陛下,

镇国将军苏靖之……私藏北境城防图,与邻国密使有过接触。”萧彻握着朱笔的手一顿,

墨滴落在奏折上,晕开一个深色的圆点。“你说什么?”“属下在苏将军书房的暗格里,

搜出了城防图的副本,还有几封未寄出的信稿,字里行间……似与邻国有所牵扯。

”萧彻盯着那团墨迹,只觉得耳边嗡嗡作响。怎么可能?怎么可以?苏靖之是名将之后,

祖父战死沙场,父亲镇守边关三十年,他自己更是从士兵一步步做到将军。这样的人,

怎么会与邻国密使有瓜葛?“查清楚,”他压下心头的惊涛骇浪,

“苏靖之与邻国到底有何渊源。”暗卫领命退下后,萧彻走到窗前,望着天边的残月。

寒风卷着雪粒子打在窗纸上,发出细碎的声响,像谁在低声啜泣。三日后,

暗卫带回了更惊人的消息。“苏将军书房的信稿,”暗卫低声道,“是写给邻国公主的,

助他们抵御蛮族,条件是……永不侵犯盛国边境。”萧彻捏着那份信稿的抄本,指节泛白。

信纸边缘被他攥得发皱,墨迹在指尖晕开,像极了那年宫变时的血。那几封未寄出的信稿,

字字都是煎熬,墨迹浓淡不一,显然写了又改,改了又写。“苏将军近日可有异动?

”“没有。他将城防图锁回了兵部密室,昨日还上了奏折,请求亲赴北境督战。

”萧彻松了口气,却又觉得心口发闷。还记得父皇临终前,曾提到苏将军必除,

谁能想到这位战场上沙发果断的将军,落入了邻国公主的柔情网,二人还有一个孩子。不过,

他终究是守住了底线,没有让私情凌驾于家国之上。可这件事,一旦被别有用心的人捅出去,

苏靖之百口莫辩。“此事……暂时封锁消息。”萧彻的声音带着一丝疲惫,“另外,

传朕旨意,准苏靖之赴北境督战,加派五千禁军随行,对外只说是护卫将军安全。

”暗卫领命退下,萧彻回到案前,看着那支珠钗。他忽然想,苏婉凝知道这些吗?

知道她的母亲是邻国公主,知道她的父亲正站在悬崖边上挣扎吗?他叫来了礼部尚书。

“选秀的名册,呈上来。”名册上列着京中适龄的贵女,个个家世清白,背景可靠。

萧彻翻到最后一页,拿起笔,添上了一个名字。“苏婉凝。”礼部尚书惊得抬头:“陛下,

苏家嫡女已有……”“朕知道。”萧彻的声音平静无波,“照办就是。”这么些年了,

若云家的真的有心,他二人早已成婚,无非是看到二皇子落败,苏家式微罢了!他想护着她,

护着那个在杏花树下肆意起舞的女子。四、入宫选秀那天,太和殿前站满了秀女,环佩叮当,

衣香鬓影。萧彻坐在龙椅上,目光却穿过人群,落在了最后一排。苏婉凝站在那里,

穿着规定的浅粉色宫装,头发梳得一丝不苟,脸上没施多少粉黛,显得有些素净。

她的表情很平静,甚至可以说,有些淡漠。轮到她时,太监唱名:“镇国将军苏靖之女,

苏婉凝。”她上前一步,盈盈下拜,动作标准,声音清晰:“臣女苏婉凝,参见陛下。

”“会些什么?”萧彻的声音透过龙椅传来,带着帝王的威严。“臣女略通琵琶。

”没有跳舞。萧彻的心微微一沉。他记得她在杏花树下的样子,那般鲜活张扬,可此刻,

她像被规矩磨去了所有棱角。宫女搬来琵琶,苏婉凝坐下,指尖拨动琴弦。

曲子是《平沙落雁》,很常见的调子。她弹得极好,指法娴熟,节奏平稳,挑、抹、勾、剔,

没有一丝错漏。手法精湛,却不够惊艳。可萧彻却觉得心里空落落的。这曲子太规整了,

像幅精心描摹却没有灵魂的画。没有杏花树下的肆意,没有诗稿里的豪迈,

甚至没有一点属于她自己的东西。一曲终了,苏婉凝起身行礼,依旧是标准的姿态。

萧彻看着她低垂的眉眼,忽然觉得很累。“皇后觉得如何?”他问。

柳卿浅温婉一笑:“苏小姐端庄得体,臣妾以为,可封婕妤。”“准。

”萧彻的声音有些干涩,“赐号‘瑜’,居揽月宫。”“瑜”,取“瑾瑜不渝”之意,

这是他藏在心底的私心。苏婉凝明显愣了一下,抬头看了他一眼,那双眼睛里有惊讶,

有疑惑,却独独没有喜悦。她很快低下头,再次行礼:“谢陛下恩典。”萧彻别开目光,

望向殿外,日头很烈,阳光透过窗棂照进来,刺得他眼睛生疼。入宫第三日,

萧彻去了揽月宫。宫门口的灯笼刚点亮,昏黄的光映着朱红色的门扉,显得有些冷清。

他没有让人通报,就那样站在门外,听着里面传来轻微的响动。是琵琶声,断断续续的,

不成曲调。时下的世家女多学琴,极少见有学琵琶的。她的琵琶,

是从城南旧书铺旁的盲妪那里学的。那时她刚及笄,随母亲去相国寺进香,偏殿角门后,

听见铮铮弦音裹着风来,像碎玉落进寒潭。循声过去,见老妪坐在石阶上,眼盲,

指下琵琶却活泛,一曲《十面埋伏》弹得山摇地动,末了收弦时,弦尾颤出的余音,

竟带着点破釜沉舟的烈。“这琴,能哭能笑,能杀人。”老妪摸到她垂在身侧的手,

枯瘦的指尖按在她虎口,“不像你们深宅里的琴,只配弹月照花林,弹不得人间烟火。

”她回去便遣人收了那架父亲为她寻来的七弦琴,换了把紫檀琵琶放在窗前。晨昏时,

别家闺秀在绣楼弹《平沙落雁》,她就在自家园子的石榴树下弹《春江花月夜》,弹到急处,

指尖勾得弦索生疼,倒像是把满腔说不出的话,都揉进了那或清或烈的音里,

完全不像新学者。母亲劝过几回:“琵琶是勾栏瓦舍里的物件,哪配你世家小姐的身份?

”她只笑,把琵琶往怀里拢了拢——那些琴音弹不出的江湖气,那些深宅锁不住的鲜活劲,

都在这四根弦上呢。她读过千年历史,走过大千世界,见识过科技世界的兴起,

也曾将琵琶带向世界舞台,她又怎么会在意这些?她已经尘封得很久了……后来有次家宴,

堂兄的同僚见她案上放着琵琶,席间打趣:“听闻令妹偏爱此器,莫非是想学那些坊间乐伎,

弹些靡靡之音?”她没抬头,指尖在弦上轻轻一挑,一串清越的音漫开来,

竟盖过了满座喧哗。随即转轴拨弦,弹的却是《塞上曲》,初时如孤雁掠沙,

渐而似铁骑踏雪,到末了,一个重扫,弦音陡然崩裂,像冰河乍开,满座皆惊。收弦时,

她才抬眼,鬓边石榴花恰好落下一瓣,沾在琵琶上,她缓缓道,“这琵琶,

原就该有这般骨头。”他推门进去时,琵琶声戛然而止。苏婉凝正坐在窗边,

手里还抱着琵琶,看到他进来,慌忙起身,裙摆扫过凳脚,发出轻微的碰撞声。

“臣妾参见陛下。”她屈膝行礼,动作比在太和殿时更显拘谨。“免礼。”萧彻走到她面前,

闻到她发间淡淡的墨香,不是宫中常用的熏香,倒像是书卷的味道。她低着头,

长长的睫毛在眼下投出一小片阴影,手指紧张地绞着衣袖。她至今都不明白,

即便云家无意婚约,她又怎么会在选秀名单上?罢了,既来之,则安之。

萧彻忽然想看看她跳舞的样子,像在永定寺那天一样,毫无顾忌,肆意张扬。“跳支舞吧。